- “梦”游九寨|国庆假期去哪儿?走,去探寻九寨的非遗宝藏

九月的九寨沟,风和日丽,满眼皆是秋意盎然的景致。这是我坐动车来九寨沟的第二天下午,在尽情领略了这里绝美的山水风光之后,我决定深入探寻那些隐藏在自然美景背后的文化瑰宝——九寨沟的非物质文化遗产,为这次旅程画上完美的句号。

与“㑇舞熊猫”合影 摄影 杨雯涵

为了深入了解非遗,我来到了九寨沟县草地乡。村庄里的道路蜿蜒曲折,周围是独具白马藏族特色的微景观,院墙上还有充满神秘感的民俗绘画,展现出一幅和谐共生的美好画卷。置身于这样的环境中,时间仿佛变得缓慢,烦恼与疲惫在不知不觉中烟消云散。

非遗广场 摄影 曾灵梦

草地乡最引人注目的特色在于其独特的民族风情。这里是白马藏族聚居地之一,被誉为“白马文化之乡”“白马酒歌之乡”“传统文化村落”。草地乡下草地村支部书记杨莲生热情地介绍说:“九寨沟县现有国家级非遗4项,分别是南坪曲子、登嘎甘㑇(熊猫舞)、㑇舞、川西藏族山歌,而草地乡不仅全都拥有,更是登嘎甘㑇(熊猫舞)的发源地。”

非遗壁画展示 摄影 曾灵梦

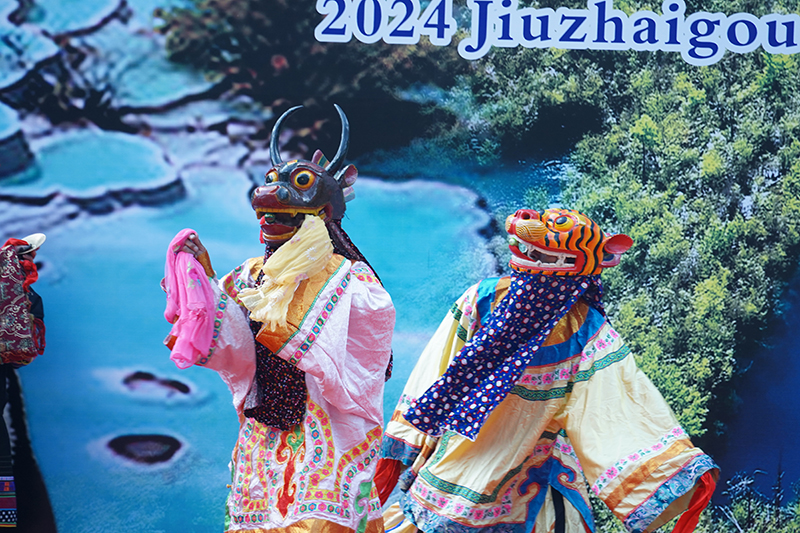

白马藏族㑇舞就是典型的非遗之一。㑇,白马人之方言,意为吉祥面具舞,汉语俗称“十二相舞”。逢年过节,当地人就会戴上龙、虎、狮、牛等标志性面具,开始他们的祈福表演。提脚、旋转、开胸、扬臂……舞者模拟着鸟兽各种动作。它源于白马人崇尚“万物有灵”的原始时期,充分体现了白马人对大自然的崇拜,传达了维护当地祥和的社会环境和生态环境的心愿。“在㑇舞中,我们能看到白马藏族人与动物和谐相处的追求,也能看到远古‘百兽率舞’的文化遗存。”杨莲生说。

㑇舞表演 供图 九寨沟县委宣传部

登嘎甘㑇(熊猫舞)属于原生傩祭祀舞蹈,主要表现熊猫的生活习性及各种动作,是白马人生活方式、生存模式的再现,主要以打击乐为伴奏,乐器以鼓、钹为主。当地还建立了草地乡熊猫谷·登嘎甘㑇展陈馆,里面保留了熊猫舞的头套及乐器。

㑇舞表演 摄影 刘浪涛

草地乡的非遗不只有舞蹈,还有音乐。“南坪曲子”原名南坪小调琵琶弹唱,当地人称“曲子”,是当地人民生活中不可缺少的组成部分,在农村尤为盛行。山民们结束了一天的劳作,聚于庭前树下,或围坐塘旁,弹起三根弦的琵琶,敲起瓷碟碰碗等引吭高歌,气氛十分热烈。说到兴起,杨莲生不禁在现场哼唱了几句,歌词婉转,尾声悠扬。

展馆内景 摄影 曾灵梦

除了上述的非遗之外,白马藏族的服饰文化、饮食文化、建筑风格、民俗乐器、宗教信仰等民风民俗同样值得深入探索与了解。

“未来,我们还将加强白马文化的挖掘,让当地百姓认识到自身发展的潜力,打造具有草地乡特色的‘文化+旅游’发展模式,推动整个非遗的发展。”杨莲生非常感谢浙江对九寨沟县的对口支援。通过实施下草地村的村容村貌整治项目,浙江以白马藏族风格为基础,新建和改造了民居外观、特色微景观和文化广场等设施,使草地乡的环境变得更加美丽宜人。这不仅为依托民俗文化风情体验的旅游发展奠定了良好基础,还将进一步激发草地乡的乡村振兴活力。

“今年,我们已经接待了几千名游客,还有多个研学团队前来学习。随着九绵高速公路的正式通车,预计游客数量将大幅增加,这将极大地促进当地经济的发展和非遗的传播。”谈及草地乡非遗的未来,杨莲生满怀信心。

一天的行程接近尾声,当我回望这片土地时,心中充满了感慨。在这里,可以亲身体验非遗㑇舞面具、南坪土琵琶制作,品尝北纬30度阳光孕育的天然美食。而那些非物质文化遗产,则像是连接过去与未来的桥梁,让古老的智慧得以延续。正是这些珍贵的文化遗产,赋予了九寨沟更加深厚的魅力,也让每一位到访这里的旅人,都能带走一份特别的记忆。(文 曾灵梦)